4月8日〜7月19日

5歳児の精一杯の協力によって、幼稚園の新学期はスタートします。

新入園児の新しい生活の期待には、たくさんの壁があります。

そのとき5歳児の力強い援助が、子ども同士の絆を作ってくれるのです。

事例1. こんな会話がありました。

| S(年少) | (部屋に入るとすぐにカメとインコのもとへ) |

|---|---|

| R(年長) | あーあーあーだめだよ、先にお支度をしなくちゃ(追いかける) |

| S | これどうやって触るの?(インコのケージに指を入れたり、カメに触ろうとしたりする) |

| R | だめだめ、お・し・た・く! |

| S | (Rくんの顔を見て顔をしかめる) |

| 保育者 | Sくん、まだお支度のしかた分からないかも。手つないでロッカーの前まで連れて行ってあげて? |

| R | わかった!いこう(手を繋いでロッカーを探す) |

| S | これぼくの!◯◯マークだよ! |

| R | ほんとだ、あった |

| 保育者 | Sくん、自分で場所分かってたんだ、すごいね!じゃRくんにお支度のしかたも教えてもらおう! |

| R | カバンをかけるよ。こっちとこっちどっちでもいいんだよ。 (両サイドのフックを交互に指さす) |

| S | こっちがいい!(自分でかける) |

| 保育者 | 上手にお支度できて良かったね!Rくんもありがとう |

| R | あーよかった |

インコやカメに夢中になっていたSくん。まだ「お支度」という言葉にもピンとこない様子でした。

しかしRくんに連れられてロッカーを探す場面では、Rくんよりも早く自分のロッカーを見つけ、実際にロッカーを目にする事で「カバンをしまう」という動きをイメージできました。その動きが「お支度」という言葉に結びつくように、体験と言葉を保育者が繋げます。

それからR君がフックを選ばせてあげる場面は、S君がただ言いなりになるのではなく、自分で決めた方にカバンをかけさせるという配慮があると感じました。

こうして初めての事でも教えてもらってカバンと水筒をかける事ができました。

事例2. 「できるかな?」

| 年長 | お帳面出してごらん!できるかなー? |

|---|---|

| Y(年少) | うん |

| 年長 | 今日はここに、ハンコを押してね |

| Y | うん |

| 年長 | 上手ー!じゃあカバンをロッカーにしまおう! |

| Y | (カバンの紐と水筒の紐が絡まり取ることができない) …できない。 |

| 年長 | 取ってあげるね! |

| Y | ありがとう! |

年長組さんにやり方を教えてもらい、できた事を優しく認めてもらって嬉しそうな子ども達の姿があります。

怖いイメージのお医者さんとの接触は、3歳児と5歳児が一緒に手をつないで診てもらいます。

身体測定、内科検診、歯科検診と少し慣れてくると泣き声は少なくなってきます。

| 身体検査/ねらい | |

| 3歳児 | ◎泣かないで診察を受ける ◎順番につめる |

|---|---|

| 4歳児 | ◎衣服の脱着を自分でする ◎昨年との成長の比較を(お父さんお母さんに)教えてもらう |

| 5歳児 | ◎自分から検査を受けようとする ◎脱いだ衣類を袋の中にたたんでしまう |

今年度は新型コロナウイルス感染予防対策の為、やり方を工夫して行いました。

江戸川土手・じゅん 池緑地・里見公園(行き先は学年によって変わります)

年中・年長の、のびのびした遠足。体力作りの遠足で、江戸川の土手を歩きます。

| ねらい | |

|---|---|

| ◎大きい川、土手の草花など自然に触れる | |

| ◎池に住む生き物に気づく | |

| ◎じゅん菜池緑地で散歩を楽しむ | |

| ◎里見公園では探検あそびを楽しむ | |

久しぶりの探検活動。言語の発達を促すために全保育者で記録をとります。

思考の発達を言語表現で確かめたいということもあり、この記録をもとに「合宿→集会の話し合い→お話作り→劇作り」を通して発達を捉えます。

年中組は、遠足から帰ってきて土手を歩いた自分を描きました。

その後、グループの友だちと一緒に貼り合わせながら遠足を思い出しました。

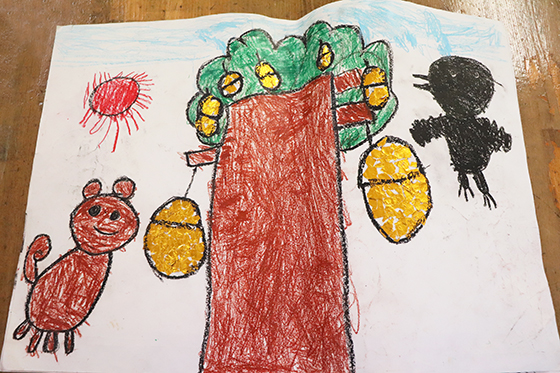

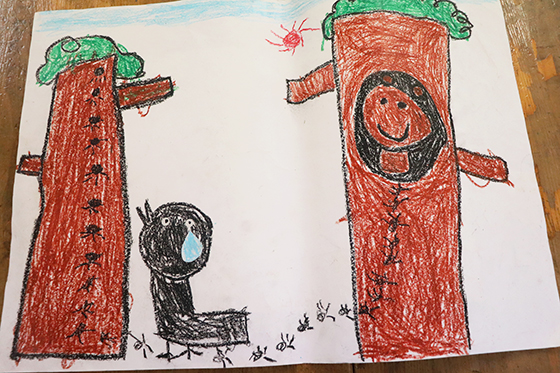

年長組は、遠足から帰ってきて各々が楽しかった思い出の絵を描き、その後、グループの友だちと一緒にお話を作りました。

【グループのおはなし】

「カラスとりすときらきらどんぐりの木」

① 公園にきらきらどんぐりがありました

カラスがきらきらどんぐりを守っていました

りすはどんぐりが好きなので狙っていました

② カラスはみんなで 楽会をしていました

この間にりすはこっそりときらきらどんぐりを取ってしまいました

③ 宝がなくなっている事に気付いて、カラスは泣いて怒りました

足跡があったので、辿って行くと…

りすのお家に着きました

④ りすに「きらきらどんぐり取った?」って聞くと、「どんぐりが好きだから取っちゃった」って言いました

カラスはりすの親子にきらきらどんぐりを5個あげました

カラスは2個きらきらどんぐりを返してもらいました

りすとカラスは仲直りしました

広いグラウンドで、お父さんお母さんと一緒にからだを動かして遊びます。(春・秋 年2回)

お父さんお母さんが応援する中、おやつとり競争をします。

日案や指導案、アンケートなどを、保育の見方の参考にして頂きます。

また、講演会にご参加いただき、現代社会のひずみなどについて一緒に考え、家庭の子育てと園の子育てに矛盾のないご協力をお願いしています。

年長組は、ホールやお部屋で一緒にリズム遊び、親子ゲームを行いました。

年中組は、お部屋でリズム遊びを見てもらい、親子ゲームを行いました。

講演会

保育参観後、園内研究会にも来ていただいている青山学院女子短期大学子ども学科教授の浅見均先生を講師に迎え、「これからの時代の子育てに大切にしたいこと」をテーマに講演を行いました。

2年に1回、父母会主催で行われます。

はじめはバザーが中心でしたが、最近は子どもたちが楽しめるお祭りになりました。

かき氷屋さん、焼きそば屋さん、フランクフルト屋さんなどのお店もでます。

全クラスがホールに集まり、学年順に歌やリズム遊びを見せ合うことが、園文化の伝承につながっています。

年少組は、動物になったり、フープで遊びました。

年中組は、各グループのお当番順にリズム遊びをします。

年長組は、歌やまり遊びにも動作や楽器を組み合わせ、より楽しめるリズム遊びを見せてくれました。

7月には全園児が本堂に集まってお盆のお参りをします。

年長組のお当番は、ガウンを着て灯明とお焼香をします。

年少組はお念珠をもらって初めてのお参りです。

「仏さまのうた」を教えてもらったり、理事長先生からお念珠(おじゅず)の持ち方や、お念珠の意味をお話してもらいます。

年中組、年長組はさらに理事長先生から「目蓮さん」のお話をきいたり、保育室に帰ってから日頃の自分を振りかえって話し合いをします。

本堂でのお参りは年に3~4回ですが、大事な行事になっています。

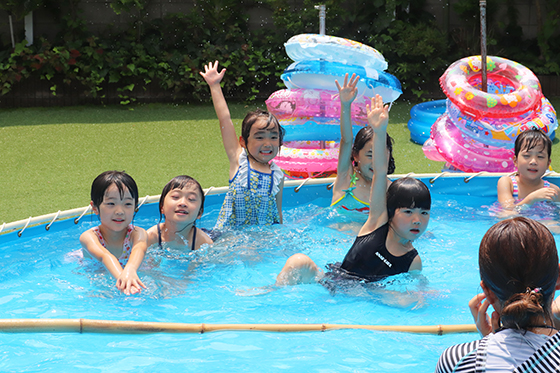

プール遊び

夏季保育の間、幼稚園の第二園庭には大きなプールが出現します。

満3歳児クラス

年少組

年中組

年長組

どの学年もプール遊びを楽しみます。満3歳児クラスはプールに入って手作りのおもちゃを浮かべたり、じょうろのシャワー等で水遊び。

年少組は、水遊びに少しずつ慣れてくると、浮き輪に体を任せて、流れるプールの浮き輪電車でも遊べます。

年中組は、プールに入ると、自ら水遊びが始まります。ワニ歩きをしたり、フープくぐりをしたり、浮き輪なしでも十分に楽しめます。

年長組になると、竿の下をくぐって泳ぐ事にも挑戦します。

昼食

幹事のお母さん方が作ってくれます。

1日目はカレー、 2日目はおにぎりです。

自分が食べられそうな分量を自分で言って、お母さん方からもらいます。足りない時はおかわりもできます。

すいか割り・お地蔵様の縁日

お昼寝の後にもいろいろなお楽しみがあります。

1日目はすいか割り、 2日目の縁日では保護者の方が作ってくれた廃品利用のおもちゃでお買い物ごっこや、幹事のお母さんが作ってくれるおでん屋さん、ゲーム屋さんもあります。

音を頼りにスイカへ向かっていきます。

年少組は、お友だちと一緒に目隠しなしで、年中組は目隠しをしてスイカ割りをします。スイカはとっても冷たくて甘くて大人気です。

お地蔵様の縁日では、お店屋さん、おでん屋さん、ゲーム屋さん(輪投げ、ボール入れ、ゴキブリ叩き等)が楽しめます。子どもたちはお地蔵様にお参りした後、お店屋さんで好きなものを見つけて買い物をします。好きなゲームは何回でも楽しめます。おやつは、おでん屋さんで食べたいものを選び、串にさしてもらいます。おでんも食べ放題です。

子どもたちの自主自発の活動です。

千葉県市原市へ、1泊2日の合宿です。

お父さんお母さんと離れて、友だちとの生活。

森の中を歩いて虫取りをしたり、宿舎の前にある崖のぼりをしたり、普段はなかなか経験できない多くの自然を感じながらの2日間です。

また『森の中には天狗やカッパが住んでいる』と昨年度の年長さんに聞いていた子どもたちは、地図を手がかりに天狗やカッパにも会えることを期待して、2日間ファンタジーの世界を楽しみます。

森を探索。虫取りに、天狗、カッパを探して…

森へ入っていくとお地蔵様。天狗さんに会えますように、カッパさんに会えますようにとお願いをしました。

天狗の森やカッパ池近くの神社には…?

宿舎の崖にみんなで挑戦!友だちと助け合って崖を登っていきます。

みんなで一緒にご飯を食べ、お風呂に入って、花火を見てキャンプファイヤーをします。

夏休みの終わりに行う「夕涼み会」。影絵・おばけやしき・新小岩児童合唱団の合唱を見たり聴いたりして楽しみます。

「おばけやしき」も友だちと一緒なら怖くない!年長組は1人で入っていまきす。

先生たちによる影絵。

ものの形も写し方によってまったく違うものになる不思議を楽しみます。

「にってんさん・がってんさん」の影絵の物語は、人形劇にない色の魅力が…

新小岩児童合唱団の歌声を聴いたり一緒に歌ったり♪

手作りのちょうちんに火を灯して持ち帰ります。